हम चाहे नास्तिक हों या आस्तिक, पारिवारिक संबंध आपको कभी भी अनास्थावान नहीं होने देते, यह कारण है कि नास्तिक लोग शायद आस्तिकों की तुलना में मानवीय और पारिवारिक संबंधों को कहीं ज्यादा सम्मान देते हैं। मेरे पिता जब आठवीं कक्षा में पढ़ते थे, तभी दादाजी की अकाल मृत्यु हो गई थी। मां तीन बरस की उमर में पहले ही छोड़कर जा चुकी थी। घर में और कोई नहीं था, माता-पिता की इकलौती संतान थे पिताजी। कड़ा संघर्ष कर उन्होंने अपनी राह बनाई। उनके मुंह से मैंने दादाजी के बारे में सिर्फ किस्से सुने हैं कि वे अपने पिता की तरह जीवट वाले थे, अकेले ही जंगली रास्तों से पैदल चले जाते थे। दादाजी मेहनत मजदूरी के लिए लाहौर जाते थे, वहीं रहते थे। लेकिन आजादी और बंटवारे के एक साल पहले ही दिल्ली आ गए थे। मैं बचपन से दादाजी के किस्से सुनते आया हूं। उन पर मैंने दो कविताएं लिखी हैं। एक कविता अपनी बड़ी बेटी को अपने दादाजी के साथ खेलते देखकर लिखी थी और दूसरी अपनी पहली पाकिस्तान यात्रा के समय। मैं घोर नास्तिक आदमी हूं लेकिन पितृपक्ष में अपने दादा-दादी को बहुत याद करता हूं।

वाघा सीमा पार करते हुए

पता नहीं पुराणों के देवता ने

तीन डग में समूची धरती

सच में नापी थी या नहीं

लेकिन यहां तो सचमुच

तीन कदम में दुनिया नपती है

पता नहीं दादाजी

किस साधन से आते-जाते थे

यह सरहद बनने से पहले

जिसे मैंने पैदल पार किया है

उनकी मौत के आधी सदी बाद

अगर दादाजी गए होंगे पैदल

तो मेरे कदमों को ठीक वहीं पड़ने दो सरज़मीने हिंद

जहां पुरखों के कदम पड़े थे

दादा के पांव पर पोते का पांव

एक ख्वाबीदा हक़ीक़त में ही पड़ने दो

ऐ मेरे वतन की माटी

हक़ीक़त में ना सही

इसी तरह मिलने दो

पोते को दादा से

ऐ आर-पार जाती हवाओ

दुआ करो

आने वाली पीढि़यां

यह सरहद वैसे ही पार करती रहें

जैसे पुरखे करते थे

बिना पासपोर्ट और वीजा के।

दादाजी

न तो घर में उनकी तस्वीर है

ना मैंने उन्हें देखा

बहुत छोटे थे पिता

जब दादाजी चले गए थे देह छोड़कर

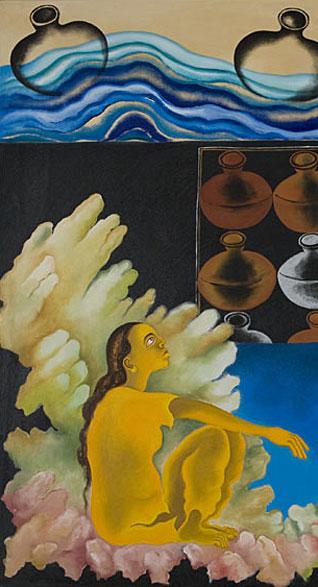

मैं कल्पना में बनाता हूं उनकी तस्वीर

जो कभी पूरी नहीं होती

उनकी उम्र के किसी बजुर्ग से नहीं मिलती उनकी शक्ल

वह शक्ल जो मैं देखना चाहता हूं

उनके हाथों खरीदी गयी चीजों को छूकर चाहा मैंने

उन्हें अपने भीतर अनुभव करना

लेकिन असंभव था

चीजों से उनकी जीवंत उपस्थिति को अनुभव करना

नक्शे में मैंने लाहौर-कराची शहर भी देख डाले

जहां रहे थे दादाजी

दिल्ली तो सैंकड़ों बार गया

और गांव भी कई बार

मगर नहीं महसूस कर पाया मैं कि कैसे थे दादाजी

एक बुजुर्ग ने बताया कि

शक्ल-सूरत में वे मेरे जैसे थे

और डील-डौल में पिता जैसे

स्वभाव भी मेरे जैसा ही बताया

मैं फिर भी नहीं बना सका

अपनी कल्पना में दादाजी का चित्र

अपनी बेटी को देखता हूं मैं

पिता के साथ खेलते हुए

और बेटी की जगह खुद को पाता हूं

दादाजी की पीठ पर

घुड़सवार की मुद्रा में।